乌石头村蝶变记:从“基础薄弱村”到“典型村”的振兴密码

图/受访者供图

在粤西滨海,阳江市沙扒镇乌石头村的民房错落有致,崭新的沥青路穿村而过,村庄里建起了多个休闲小公园。这个户籍人口超6000人,面积仅6.5平方千米的村庄,曾因“房屋破旧、道路泥泞”一度处于发展相对滞后的状态,如今却凭借“百县千镇万村高质量发展工程”的深入推进,入选“百千万工程”第二批典型村培育对象。其蜕变的背后,藏着一套可复制的乡村振兴方法论。

破局:党建引领下的“人心工程”

“2021年刚任村支书时,村里破旧的房子和卫生死角较多。”乌石头村党委书记、村委会主任陈仕华在采访中坦言。彼时的村庄,因集体土地有限,发展空间不足,村民大多守着老旧房屋过日子。

改变始于“人心的凝聚”。村党组织抓住“百千万工程”契机,打出“党员带头+有影响力的乡亲助力+群众参与”的组合拳。为动员群众,党员干部率先拆除自家危房,共带动全村拆除破旧房260多间,清拆面积达6500平方米。对于抵触情绪较强的村民,村干部不厌其烦讲政策,并组织前往其他示范村参观,让村民亲眼见证“拆旧建新”的好处。

有影响力的乡亲资源的激活同样关键。村集体通过召开有影响力的乡亲座谈会,动员外出老板参与村庄建设。在一处规划公共设施的地块拆迁中,有实力的乡亲曾主动出资协调村民,最终促成危房顺利拆除。这种“内外联动”的模式,让曾经“干部干、群众看”的局面,转变为“党群连心、共建共享”的生动实践。

在这个过程中,环境整治的成效最直观。村里投入730万元开展典型村培育建设工作,村道硬底化实现全覆盖,排污覆盖率、电网覆盖率、中心村路灯亮化率均达100%;推进风貌管控提升,整治辖区内“三线”21公里,对40间房屋进行外立面提升;发动乡亲、企业捐赠价值1.05万元的树木,全村新增种植树木255株,创建“美丽庭院”8户。

“以前台风过后污水横流,现在路灯亮、道路净,村民们都感觉这几年村庄的变化很大。”陈仕华感慨道。

造血:机制创新里的“可持续密码”

“光靠政府输血不行,得自己会造血。”陈仕华的这句话,道出了乌石头村发展的核心逻辑。村庄通过产业培育、治理创新,探索出一条“集体增收、村民致富”的可持续路径。

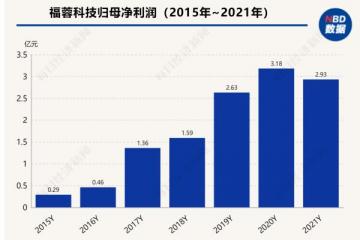

产业发展紧扣“滨海特色”。村集体将沙滩边的土地发包建设“碧海蓝天度假邨”,年租金达8万元,是此前养殖用途的4倍;支持村内企业发展凡纳滨对虾养殖,年产值超千万元,带动50余名村民就业。更具创新性的是“股权量化模式”——将专项资金投入旅游项目,约定无论盈亏均给村民分红,每年有百余名村民获益。据统计,2024年村集体经济收入达38.75万元,较2021年增长近4倍。

治理机制的创新同样重要。村里推行积分制,村民清理门前杂物可兑换日用品,村容村貌从“要我整治”变为“我要整治”。“以前柴火乱堆、鸡鸭乱跑,现在家家户户争着比干净。”陈仕华说。这种“小激励撬动大参与”的做法,让村庄保洁从“突击整治”转为“常态保持”。

对于未来,乌石头村已有规划。村子将充分利用优越的地理区位、古村落基础和滨海旅游等发展契机,聚力于滨海古村落旅游挖掘,发展滨海旅游配套功能,积极探索乡村特色民宿等多元化业态,完善乡村基础配套设施,将乌石头村规划为阳西县滨海古韵旅游发展示范村。

正如陈仕华所说:“乡村建设得再美,没有产业支撑也难长久。只有让集体有钱赚、村民有奔头,‘百千万工程’的成果才能守得住。”

从环境蝶变到产业造血,乌石头村的实践证明:乡村振兴的关键,在于用活本土资源、凝聚各方力量、建立长效机制。这个滨海渔村的故事,为同类村庄提供了宝贵启示——只要思路对、人心齐,哪怕“底子薄、基础差”,也能走出一条独具特色的振兴之路。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。